大震災以降できるだけ普通の行動をしてきましたが、どうしても趣味の分野では引け目を感じる部分がありました。さるSNSのコミュで「自分が登った山の標高累計で義捐金を贈りたい」という書き込みがあり、これなら自分の趣味で微力ながら助けになるかもしれないと思い、里山ではありますが4月に登った7座分を栄村へ振込みしてきました。

最近「ヤマレコ」へ登録し記録を付け始めましたが、ここでこのような形を「Give My Climb運動」と名付けて居る事を知りました。ここにも書かれていますが、標高だけではなく歩行距離だったり標高差だったり座数×定額でも良いと思います。スキー関連でも、リフト乗車回数×定額とか来場回数×定額とかTOP標高累計とか標高差累計とか、色々出来そうです。

とりあえず4月分は栄村に贈ったので、5月以降の分は東北へ贈りたいと考えています。

これからはあまり登れないとは思いますが、時間を見つけてMY Climbを貯めたいと思います。

PR

注意:火事ではありません!

諏訪の春の風物詩となりつつある?上川(六斗川)の河川敷のヨシ焼きです。今年は六斗橋から渋崎橋の区間の右岸を焼きました。これだけ離れていても火の勢いが強いのでかなりの熱さを感じました。3と4シーン目の対岸の小屋はワカサギの採卵組合の小屋です。ここでワカサギを採取し、受精後全国へ発送しています。

風が諏訪湖から六斗橋方向(北西の風)だったので風下の六斗橋から点火し下流へ向かいます。途中高圧線が川を横断している箇所は緩衝帯にして電線が融けない様にしてあります。諏訪市消防団が不測の事態の備えスタンバイしています。土手の法面の水仙が満開です。

今年のヨシ焼き区間の最後まで来ました。増水時にヨシが水の流れの抵抗になり堤防決壊の原因とならぬように毎年区間を区切って行っています。消防団の皆さん、区三役、執行委員の皆さんお疲れ様でした。

090412のヨシ焼きのレポはこちらです。

記録目的な写真

ちょっと色気を出して撮った写真

接写が割りと良い感じだったのでテスト。フォーカス設定=全域AFを使用でストロボは自動発光。(スーパーマクロではない)

カタクリの群生地で有名な出早神社(いずはや)に寄って来ました。

岡谷市の長地にある出早(いずはや)神社のカタクリの群生地を訪れました。可憐な花で下向きに咲いているのでなかなか上手く撮影できませんでした。白いカタクリが2株だけありましたが、非常に珍しいのだそうです。

行程メモ=906自宅出---948ビューレスト三峰26km952---957和田峠P30km1209---1231春宮P45km1257---1305出早神社49km1327---1400自宅着62km

090417の出早神社カタクリのレポはこちらです。

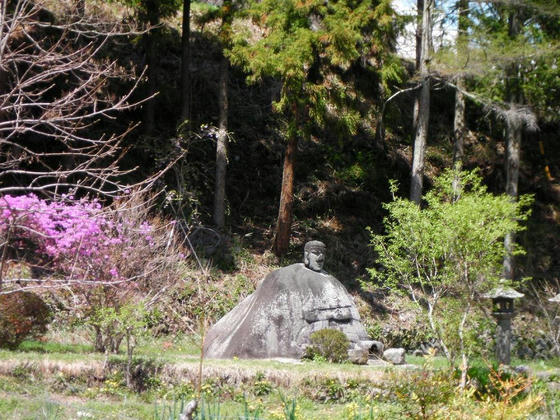

故 岡本太郎さんが、こんなユニークなものは見たことが無い!と絶賛し?有名になったという万治の石仏を見ながら強風過ぎて三峰の山頂では食べられなかったお昼を食べてきました。

行程メモ=906自宅出---948ビューレスト三峰26km952---957和田峠P30km1209---1231春宮P45km1257---1305出早神社49km1327---1400自宅着62km

100612の万治の石仏のレポはこちらです。

行程メモ=906自宅出---948ビューレスト三峰26km952---957和田峠P30km1209---1231春宮P45km1257---1305出早神社49km1327---1400自宅着62km

100612の万治の石仏のレポはこちらです。

画像&動画保存のエントリーです。

研修視察旅行の2日目。

特別展ということで期待して行きましたが、皆さんフラッシュを焚いて撮影しています。あれれ?と思い良く良く見たら、平成14年の作品でした(笑) 法堂天井画 小泉淳作筆 「双龍図」

庭園は「潮音庭」と言い、中央の石が三尊石というそうです。多くの西洋系の外人さんが正座して見惚れていました。座敷には風神雷神図屏風があり、これまた皆さんフラッシュ焚いて撮影していました。原寸大高精細デジタル複製品とのことで、国宝の本物ではありませんでした。

八坂神社、八坂の塔周辺を散策していると「石塀小路」なる所がありました。何度も曲がる細い小路ですが、京都らしい風情を感じさせます。

八坂神社界隈から清水寺方向へ向かう坂が、一年、二年、三年坂のようです。年は「寧」の字を当てて書かれていました。みやげ物屋さんが軒を並べ賑やかです。坂の途中でコスプレの舞子さんが二人歩いていましたが、大人気でした。

有名な二条城は二の丸で、内堀に囲まれた本丸は地味~に存在していました。庭園は立派でした。天守閣跡地に登って江戸時代に思いを馳せました。

先斗町の喫茶店でモーニング---円山公園界隈・八坂神社界隈・建仁寺界隈・清水寺山麓---二条城界隈---大徳寺界隈---1700頃京都東IC---1900~1945頃養老SA---2230頃諏訪帰着---2245自宅

先斗町の喫茶店でモーニング---円山公園界隈・八坂神社界隈・建仁寺界隈・清水寺山麓---二条城界隈---大徳寺界隈---1700頃京都東IC---1900~1945頃養老SA---2230頃諏訪帰着---2245自宅

研修視察旅行の2日目。

特別展ということで期待して行きましたが、皆さんフラッシュを焚いて撮影しています。あれれ?と思い良く良く見たら、平成14年の作品でした(笑) 法堂天井画 小泉淳作筆 「双龍図」

庭園は「潮音庭」と言い、中央の石が三尊石というそうです。多くの西洋系の外人さんが正座して見惚れていました。座敷には風神雷神図屏風があり、これまた皆さんフラッシュ焚いて撮影していました。原寸大高精細デジタル複製品とのことで、国宝の本物ではありませんでした。

八坂神社、八坂の塔周辺を散策していると「石塀小路」なる所がありました。何度も曲がる細い小路ですが、京都らしい風情を感じさせます。

八坂神社界隈から清水寺方向へ向かう坂が、一年、二年、三年坂のようです。年は「寧」の字を当てて書かれていました。みやげ物屋さんが軒を並べ賑やかです。坂の途中でコスプレの舞子さんが二人歩いていましたが、大人気でした。

有名な二条城は二の丸で、内堀に囲まれた本丸は地味~に存在していました。庭園は立派でした。天守閣跡地に登って江戸時代に思いを馳せました。

当って欲しい天気予報は当りませんが、当って欲しくない天気予報は良く当る、の格言?通り夜には雨が降ってしまいました。今回から四之柱の曳行ルートが変わり、夕飯を摂って現地へ行った時には四之柱は既に八剣神社裏へ曳きつけられていました。メインルートの三線路では一~三の柱が練っています。

一之柱の地元の三線路なので練っていてなかなか動きません(苦笑)

練りに練っています(苦笑)今晩は子供達も大手を振って夜遊び出来ます。

いつの間にか降り出した雨は瞬く間に大粒の雨にorz八剣の境内は灯篭や提灯に照らされて明るくなっています。

手長神社御柱祭(小宮祭)里曳祭-石段曳き上げ

前回2004年平成16年は区の協議員、1998年平成10年は御柱委員、1992年平成4年は消防団部長、1986年昭和61年は梃子係(1980年昭和55年は在京で不参加)という立場だったので現地を離れる訳にはいかず、手長神社の石段の曳き上げを見られませんでした。今回はやっとフリーな立場になったので1974年昭和49年以来になる手長神社の石段曳き上げを見に行きました。何と36年振り@@隣の神社にはなりますが、勇壮さと熱気は素晴らしいです。

既に一~三の柱は石段を登っていて、到着時には四之柱がこれから石段を登り始める所でした。

まだ三之柱が中腹辺りで曳き上げ中で詰まってしまい、四之柱は身動きできません。

石段を上り始めたので、メド梃子が良く見えるようになってきました。

アラ、ヨイテコショ~の掛け声と共にひと曳きひと曳き御柱が石段を上がっていきます。このパワーには圧倒されます。

石段に近付ける様になったので登ってみました。中央部にはスムーズに曳行できるよう簡易アスファルトで段差を無くしてありました。道理で早く動く訳だ。

中腹まで登ったら御柱の横の位置に立てました。意外にも追い掛け綱は弛んでいて元綱だけで落ちていかないように耐えているようでした。

簡易アスファルトは途中までしか敷いてなく、残りは石段のままになっていました。心なしか動く速度も遅くなったような気がしました。

上の鳥居が見えてきました。もう少しで石段も終わります。一旦平らなところがあるので御柱の後ろが上がっています。

上の鳥居を潜りその先で石段は終了です。登り詰めた右手に有る中学校は私の母校です。3年間登校時にはこの石段を登り降りしていました。中3の時に御柱があって(昭和49年1974年)翌日の石段はかなり壊れていた記憶があります(苦笑)

一之柱の地元の三線路なので練っていてなかなか動きません(苦笑)

練りに練っています(苦笑)今晩は子供達も大手を振って夜遊び出来ます。

いつの間にか降り出した雨は瞬く間に大粒の雨にorz八剣の境内は灯篭や提灯に照らされて明るくなっています。

手長神社御柱祭(小宮祭)里曳祭-石段曳き上げ

前回2004年平成16年は区の協議員、1998年平成10年は御柱委員、1992年平成4年は消防団部長、1986年昭和61年は梃子係(1980年昭和55年は在京で不参加)という立場だったので現地を離れる訳にはいかず、手長神社の石段の曳き上げを見られませんでした。今回はやっとフリーな立場になったので1974年昭和49年以来になる手長神社の石段曳き上げを見に行きました。何と36年振り@@隣の神社にはなりますが、勇壮さと熱気は素晴らしいです。

既に一~三の柱は石段を登っていて、到着時には四之柱がこれから石段を登り始める所でした。

まだ三之柱が中腹辺りで曳き上げ中で詰まってしまい、四之柱は身動きできません。

石段を上り始めたので、メド梃子が良く見えるようになってきました。

アラ、ヨイテコショ~の掛け声と共にひと曳きひと曳き御柱が石段を上がっていきます。このパワーには圧倒されます。

石段に近付ける様になったので登ってみました。中央部にはスムーズに曳行できるよう簡易アスファルトで段差を無くしてありました。道理で早く動く訳だ。

中腹まで登ったら御柱の横の位置に立てました。意外にも追い掛け綱は弛んでいて元綱だけで落ちていかないように耐えているようでした。

簡易アスファルトは途中までしか敷いてなく、残りは石段のままになっていました。心なしか動く速度も遅くなったような気がしました。

上の鳥居が見えてきました。もう少しで石段も終わります。一旦平らなところがあるので御柱の後ろが上がっています。

上の鳥居を潜りその先で石段は終了です。登り詰めた右手に有る中学校は私の母校です。3年間登校時にはこの石段を登り降りしていました。中3の時に御柱があって(昭和49年1974年)翌日の石段はかなり壊れていた記憶があります(苦笑)

バッテリー充電の為一旦帰宅し出直しです。午後のハイライトはJR中央東線の踏み切りの横断です。唯一の単線区間ですが、改めて踏み切りに立っているとひっきり無しに電車が通過していく感じでした。ひとつ上諏訪駅寄りの踏切では手長神社の御柱も踏み切り横断をしていました。

八剣神社一之柱が踏切を通過します。

八剣神社二之柱が踏切通過のためギリギリまで曳き付けます。

細い横小路から幹線道路へ出ます。

細い小路から90度回転で幹線道路へ出ます。

喇叭隊の演奏会が始まりました。S君が消防団のラッパ班の仲間を集めてくれたようで、太鼓も入って素晴らしい演奏で御柱を盛り上げてくれました。あまりの素晴らしさに御捻りが…

打楽器メインの演奏もありました。これも素晴らしい!

天気予報では午後から急変し雨が降るかも?という嫌な予報です。空もだいぶ曇ってきてしまいました。

八剣神社三之柱の踏切通過です。

四之柱もいよいよ踏切横断に差し掛かります。

地元CATVの取材クルーが居たので、プロと同じ構図で踏切通過を撮影してみました(笑)

八剣神社一之柱が踏切を通過します。

八剣神社二之柱が踏切通過のためギリギリまで曳き付けます。

細い横小路から幹線道路へ出ます。

細い小路から90度回転で幹線道路へ出ます。

喇叭隊の演奏会が始まりました。S君が消防団のラッパ班の仲間を集めてくれたようで、太鼓も入って素晴らしい演奏で御柱を盛り上げてくれました。あまりの素晴らしさに御捻りが…

打楽器メインの演奏もありました。これも素晴らしい!

天気予報では午後から急変し雨が降るかも?という嫌な予報です。空もだいぶ曇ってきてしまいました。

八剣神社三之柱の踏切通過です。

四之柱もいよいよ踏切横断に差し掛かります。

地元CATVの取材クルーが居たので、プロと同じ構図で踏切通過を撮影してみました(笑)

先週の山出し祭に引き続き、今日は八剣神社御柱祭の里曳祭です。高島城から市内を曳行し、夜暗くなってから八剣神社へ曳き付けとなります。

私の柱の前の三之柱の曳行開始前のセレモニーです。

子供の木遣で三之柱の曳行が始まりました。

平成4年から四之柱専用の木遣が作詞作曲されました。独特の節回しと言葉なので難易度の高い木遣です。

四之柱専用の木遣の4番です。

漸く四之柱曳行開始です。一気に行きたい所ですが、前に3本の柱が詰まっているのでなかなか進めません(苦笑)

ここから一~三の柱とは別のルートで四之柱の単独曳行となります。四之柱を担当する四地区のうちの衣之渡区内の曳行です。

並木から直角にカーブし衣之渡区内の曳行になります。文化センターまでの往復です。

四之柱の単独曳行&担当地区の地元の衣の渡なのでまったりの曳行です。が、力が入ったのか?ノンストップで文化センターへ向かいました。

文化センターへ曳き付け方向転換します。ここでお昼休みにもなりました。

ここで180度の方向転換です。柱が曲がっているので接地面積が少ないのか?あっさりと方向転換しました。

私の柱の前の三之柱の曳行開始前のセレモニーです。

子供の木遣で三之柱の曳行が始まりました。

平成4年から四之柱専用の木遣が作詞作曲されました。独特の節回しと言葉なので難易度の高い木遣です。

四之柱専用の木遣の4番です。

漸く四之柱曳行開始です。一気に行きたい所ですが、前に3本の柱が詰まっているのでなかなか進めません(苦笑)

ここから一~三の柱とは別のルートで四之柱の単独曳行となります。四之柱を担当する四地区のうちの衣之渡区内の曳行です。

並木から直角にカーブし衣之渡区内の曳行になります。文化センターまでの往復です。

四之柱の単独曳行&担当地区の地元の衣の渡なのでまったりの曳行です。が、力が入ったのか?ノンストップで文化センターへ向かいました。

文化センターへ曳き付け方向転換します。ここでお昼休みにもなりました。

ここで180度の方向転換です。柱が曲がっているので接地面積が少ないのか?あっさりと方向転換しました。

- HOME -